|

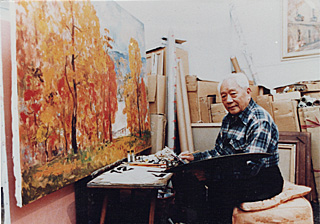

| 楊三郎(日本時代の名前:楊佐三郎 SASABURO YO) |

|

|

|

| 1907 |

台北市網溪(現・新北市永和区)父楊仲佐(永和市初代市長)母曾淑人(李登輝閣下夫人の叔母にあたる)の第三子として生まれる。 |

| 1923 |

基隆から商船「稲葉丸」で日本へ留学。 |

| 1924 |

京都の関西美術院に入学し、黑田重太郎と田中善之助に師事。 |

| 1927 |

作品《復活節時候》で第一回台湾美術展覧会(台展)に入選。 |

| 1928 |

作品《靜物》で第二回台展に入選。 |

|

第六回日本春陽展に入選。 |

|

陳澄波、陳植棋などの14人と「赤島社」を成立。 |

| 1929 |

関西美術院から卒業して帰国。 |

|

作品《靜物》が第三回台展で特選を取る。 |

|

作品《台灣風景》で日本全関西美展に入選。 |

|

作品《村之入口》、《滿洲風景》で第七回日本春陽展に入選。 |

| 1930 |

作品《靜物》で第四回台展に入選。 |

|

|

作品《南支鄉社》で第八回日本春陽展に入選。 |

|

| 1931 |

作品《婦人像》が第三回赤島社展に参加。 |

|

|

作品《廈門風景》、《福州郊外》で第九回日本春陽展に入選。 |

|

| 1932 |

画家劉啓祥と一緒にパリへ学習に行く。 |

|

|

作品《塞納河》でフランスの秋サロンに入選。 |

|

| 1933 |

作品《巴黎初春》、《法國莫列風景》が第七回台展で特選を受賞。 |

|

第十一回日本春陽展に入選。 |

|

| 1934 |

第十二回日本春陽展に入選。 |

|

|

李梅樹、陳澄波、廖繼春などの数人と「台陽美術協會」を設立。(此の協会は現在でも台湾芸術の主流として活躍中) |

|

呂鐵州、陳敬輝、曹秋圃たちと「六硯会」を結成。 |

|

| 1935 |

第十三回日本春陽展に入選し、春陽会会員に推薦される。 |

|

| 1962 |

国立芸術専門学校と私立中国文化学院(現文化大学)で教壇に立つ。 |

| 1986 |

第十一回国家文芸賞特別貢献賞を受賞。 |

|

| 1991 |

「楊三郎美術館」を設立。 |

| 1992 |

台湾国家文化勲章を受賞。 |

| 1995 |

大統領表彰 華夏一等賞を受賞。 |

|

享年88歳で逝去。 |

|

民間人として初めて国葬される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|